芸農チラシ、及びポスター置かせていただける場所探しています!置いてもいいよ!とおっしゃってくださる方是非お知らせくださいませ!

デザインを担当してくださった盟友Ayako Toyodaさんありがとうございます!!!!!

担当:松崎まで(090-5930-5988)

スタッフブログ

芸農チラシ、及びポスター置かせていただける場所探しています!置いてもいいよ!とおっしゃってくださる方是非お知らせくださいませ!

デザインを担当してくださった盟友Ayako Toyodaさんありがとうございます!!!!!

担当:松崎まで(090-5930-5988)

展示作家Peter Granserの紹介です。

2013年5月にレジデンスアーティストとしてスタジオクラで滞在制作をしたペーターさん。

今回、芸術祭の参加に合わせて、糸島へ再訪です。

前回、スタジオクラで開催された個展[Schatten Felder – 農道に沿って-]では糸島を探索し、写真や動画に収めたペーターさん。展覧会は多くの人でにぎわったことを昨日のように思い出します。

Peter Granser個展[Schatten Felder – 農道に沿って-] / 2013年 / スタジオクラ

その個展は松尾芭蕉の旅行記「奥の細道」にインスパイアされ、パートナーのベアさんと共に、糸島の地を端から端まで巡りました。

手にはカメラ、足は自転車。時に山をも登り、農村では市井の人々と交流し、寺に訪ねる、その過程は松尾芭蕉と河合 曾良のようでもあります。

しかし、そこに収められていたものは伝統的な風景ではなく、普段見向きもされない些細な物たちでした。

影の中にある、道沿いの小さな発見、それは芸術的な測量といえるかもしれません。

今回、その個展を再度構成し直してスタジオクラの母屋にて展示されます。

巨匠の写真に再び会える機会です。前回お見逃しの方、残り二日ですが、ぜひご来場ください。

peterさんの写真に思わず手がのびる子ども。写真の「見せ方」にも注目です。

***

***

■参考レポート「Peter Granserトークイベント at 紺屋2023」

■スタジオクラ個展「Peter Granser [Schatten Felder] 展示風景」

Peter Granser(ペーター・グランサー)

Peter Granser(ペーター・グランサー)写真家【オーストリア】

写真を独学で学び、2001年にはWorld Press Photoのマスタークラスに招聘された他、数々の賞を受賞。作品はヒューストン・ファインアーツ・ミュージアムをはじめアメリカ、スペイン、スイス、ドイツなどの多数の美術館に収蔵されている。これまでに「Sun City」、「Alzheimer」、「Coney Island」、「Peter Granser 2000-2007」、「Was einem Heimat war」などの写真集を出版。

展示作家、黒崎加津美の紹介です。

今回一番謎のベールに包まれていた黒崎さん。

東京藝術大学 大学院 漆芸専攻修了

東京藝術大学 美術学部 工芸科卒業

という経歴をお持ちの黒崎さん。稲荷山でどんな展示をなさるのかスタッフ一同、一番予想がつかなかった作家でもあります。

そしてオープニングを終了して、スタッフから「黒崎さんの(展示)すごいよ!」そんな言葉を耳にするようになりました。

ご本人に未だお目にかかれていませんので、作品についてとやかく書くのも野暮だな、と思い、黒崎さんのfacebookでの設営の様子、彼女が稲荷の拝殿をどのように復活させたのかをお伝えするのが一番だろうと思います。

なぜならば、稲荷神に捧げる彼女の作品は、設営の過程それ自体も神への奉仕だと感じたからです。

以下、黒崎加津美さんのfacebook(以後FB表記)より抜粋します。

「この奥ノ院をきれいにして展示します」と主催者にお伝えした瞬間、山の神様が喜んでくれている気がしました。

そんな一言から黒﨑さんの設営奮闘記が始まります。

今週より、奥ノ院リノベーション開始。泥棒が入ったのでしょうか?荒れています。

黒崎加津美FBより

まずは、廃墟となり生き物の住処と化した建物内の清掃から始めました。

因みに、山道からの草むしりは、母が一人でやってくれました。

黒崎加津美FBより

第1回目の掃除では、水がないので、ウエットティッシュで拭き掃除をしました。

祭壇も動物の糞の山でしたが、祭壇の上の写真は割愛いた

この場所の掃除に関しては、神社関係者にマナー等確認し

黒崎加津美FBより

何もない床を拭いているのに、何度もヤモリがティッシュに飛び込み巻き込まれてくるので、たくさんのヤモリに怪我を負わせてしまいました・・・。

長年の雨風、動物達の生息の跡、電気も水道もない山の中、お母さんともども大変な作業をさせてしまいました。

土間。土がたまっているのか、動物の糞の山?鼬か何かの亡骸もあります。

糞がセメント化していて、ヤスリを使ってもなかなか削れません。

黒崎加津美FBより

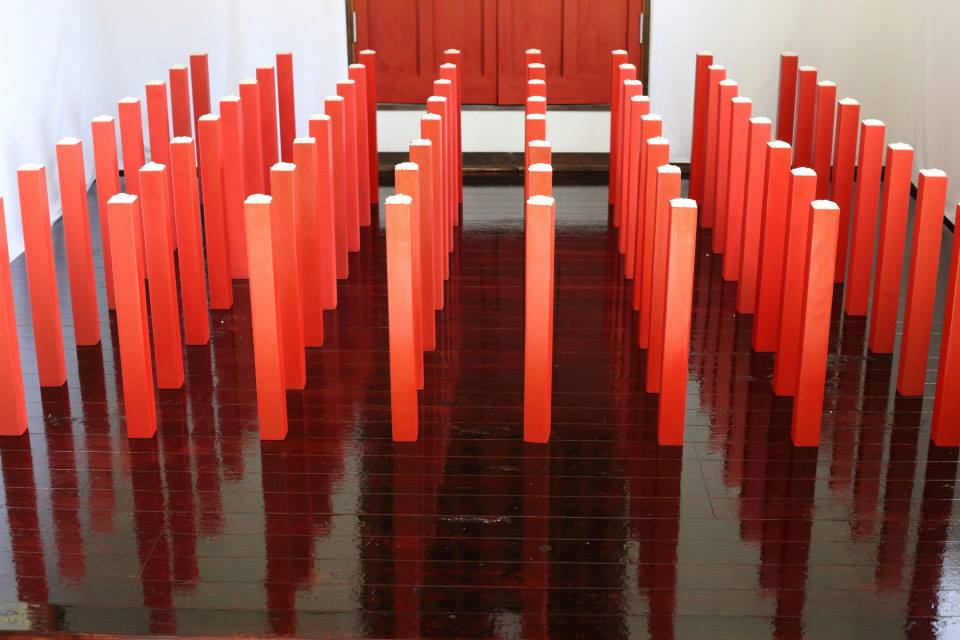

湿度が高く漆が早く乾いてしまう為、朱色の漆がダークブラウンに変色してしまい四苦八苦。

東京藝術大学漆芸科 三田村教授からアドバイスを頂き、展示ギリギリに、明るめの色の赤に仕上げる事ができました。

黒崎加津美FBより

床は、朱合漆(しゅあいうるし)を使って無垢材が雨に穿たれて濡れているイメージで制作しました。

床が変わっただけで、自然の猛威に対する畏怖や神への感謝の感情が湧く空間になったように思います。

黒崎加津美FBより

私自身、漆の力に驚かされました。

雨が無垢材を穿って濡れているイメージの床。黒崎加津美FBより

今回、神様への奉納に使用させて頂いたお米は、百笑屋さんの無農薬米です。

ちなみに百笑屋は権九郎稲荷のお隣、五郎稲荷を管理している農家さんです。

『お米は、米という字の通り、お百姓さんが八十八の手間をかけて育ててくれているのだ。と母親から聞いて育ちました。

八十八はたくさんという意味なのでしょう。

私の制作テーマである、決断の前の迷い、という観点から考えると、多くの決断の末の収穫、ということになります。

そのように大切に育てられたお米を、お稲荷様に奉納するイメージで作品にしました。

奥の院自体にも漆を塗らせて頂きましたので、荒ぶる自然からの収穫を感じてもらえたらと考えております。』

黒崎加津美FBより

朱漆を塗った棒の上に糸島の無農薬米を置いています。

パラパラと米を置く作業は呪術的な感じがしました。

シシ神の森♪ 急勾配の山道を毎日のように登りました。

黒崎加津美FBより

文章、写真ともに黒﨑加津美FBより抜粋させていただきました。

***

自然と格闘しながらも、その大変な作業を楽しみながら行っている黒崎さんの作家魂に脱帽です。

このように設営の時から稲荷神と対話し、米を奉納した黒﨑さんの作品をご覧いただけるのも、残すところ後2日間です。

この機会にぜひ、足をお運びください!

***

黒﨑 加津美(Kurosaki, Katsumi/くろさきかつみ)美術家

黒﨑 加津美(Kurosaki, Katsumi/くろさきかつみ)美術家福岡県出身、東京藝術大学大学院修了(漆芸)。 第9回ベラドンナ・アート展大賞受賞。アーティストインレジデンスEspace des ARTS SANS FRONTIERES, Paris, France。国内外でインスタレーション、絵画、写真の発表を行う。

芸術祭もいよいよ残すところ、今週末18日、19日となりました。

19日(日)クロージングのタイムスケジュールのご案内です。

12:00 - 河合拓始・鍵盤ハーモニカ演奏(30分程度) / 松末権九郎稲荷社拝殿内もしくはその周辺

13:00 - 宮田君平の矢を放つパフォーマンス(5分程度)/ 稲荷山ゾーン(大岩の広場)

13:30 - 内山節・講演会受付開始/ 稲荷本殿内

14:00 - 内山節・講演会(4時終了予定)/ 稲荷本殿内

16:00 - 手塚夏子・ダンスパフォーマンス/ 松末権九郎稲荷社拝殿内もしくはその周辺

皆さまの参加をお待ちしております!!

谷尾勇滋 / 2012年の個展より「soundgraphy」(福岡市街、須崎町問屋街の風景)

風景とともに、その場所の環境音を写像にするという作品。

「展示作品から思考したり、その表現を楽しんだりして頂けたらと思います!」

芸術祭も残すところ後2日間、皆さんぜひとも現地にて作品をご覧になってください。

1978年広島県尾道市生まれ、福岡市在住。九州産業大学大学院芸術研究科修士課程美術専攻修了。

2000年から活動を開始する。日常風景や記憶などを題材にしながら、新たな写真表現の可能性を探求した作品を制作している。近年では様々なアートプロジェクトに参加している。

今年から糸島芸農のスタッフとして大活躍、知る人ぞ知るキーパーソン、大澤寅雄さん。

糸芸のイベント後にある懇親会ではたびたびリアカーで駆けつけ、料理をふるまう姿を目にした人も少なくないのではないでしょうか。

そんな密かな人気の寅雄リアカーが趣向を変えて、芸術祭に登場しますよ。

イナリウォークの時の寅雄氏(右から3番目)

以下、寅雄さんからのFBより

以下、寅雄さんからのFBより

**

JTBの 「アート旅(美術館や芸術祭などを楽しむ旅)に関する調査」に、以下のような調査結果がありました。

===

直近のアート旅での現地での交通手段は、他の目的の旅行と比較して、電車や路線バスといった公共交通機関の利用が多くみられました。そのせいか、「大きな荷物を持ち運びにくかった」、「行きたいところへ行く公共交通機関がなかった」など、アート旅特有の不満があるようです。

===

おいおい、ちょっと待ちなさい。

地下鉄を降りて、ちゃちゃっとエスカレーターを上がれば、すぐ会場とか雨にも濡れず風にも吹かれず動く歩道とかあるようななんちゃらトリエンナーレなんて「旅」と言えるでしょうか。

いや、言えまい。

旅とは、歩くもの。歩かない旅はない。

そんなアート旅の目的地に、糸島国際芸術祭2014を選択する人は、本物の旅人です。

いや、真のアートを求める修行僧と言っても過言ではありません。

福岡空港駅・博多駅からアクセスするJR筑肥線は、単線です。車両は6両もしくは3両。おおむね30分に1本。

そして、JR筑肥線の一貴山(いきさん)駅は、無人駅です。

更に、一貴山駅から芸術祭の会場本拠地の松末権九郎稲荷神社まで、2.6km。

GoogleMapで検索したら徒歩32分。

多くの人は、いくらなんでも歩かせすぎだろ〜と思う距離です。

到着すれば、そこから展示作品を見るために、また歩くわけです。

たぶん、この日に消費カロリーを測定できる万歩計があれば、きっとその先1週間は気にせず飲み食いできます。

いやしかし、それにしてもさすがにバスはないのか?

あります。あるんです。

一貴山駅と、隣の筑前深江駅の間を、コミュニティバスが走っています。

(行き)①10:31筑前深江駅より ②13:27一貴山駅より

(帰り)③13:32筑前深江駅行き ④16:45一貴山駅行き

はい。これ以上でも以下でもありません。

ただですね。

「旅」ですよ。

歩いてこそ旅です。

今の時期、一貴山駅から松末権九郎稲荷までは、ぜひとも広大な田んぼの中の農道を歩いてみてください。

今の時期、一貴山駅から松末権九郎稲荷までは、ぜひとも広大な田んぼの中の農道を歩いてみてください。

稲刈りをするトラクターや耕耘機があれば、そのあとを追いかけて、土から現れた小動物を食べるために、数々のサギやカラスが集まっている様子が見えるはずです。

稲刈り前の田んぼでは、風に吹かれてなびく稲の穂の波が見えるはずです。

左手に見える山並み、右手に見える街道沿いの里。

田んぼの向こう側に見える白い米蔵や赤い鳥居。

そこに辿り着くまでの道のりこそが、糸島芸農の展示作品の中で最も見てほしい風景でもあります。

さて、ここで朗報です。

それだけの距離を歩くのに大きな荷物を持ち運ぶのがツラい方。

博多方面から11:12に一貴山駅に到着する電車でお越しの場合、一貴山駅から会場まで、リヤカーで手荷物を運びます。

リヤカーを引っ張るのは、ななななんと、株式会社ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室准主任研究員の大澤寅雄氏です。

皆様のお越しを、心からお待ちしております。

大澤寅雄より

***

荷物多くなりそうな方、ひとりで駅からとぼとぼ歩くのもな~、なんて方、是非ともご活用ください。

そして、寅雄さんのおススメな景色をそこに集まった人達で共有しながら、もしくは寅雄さんの案内も交えながら秋の農道を歩いて下さい。

芸術祭会場に足を踏み入れる前から旅は始まっていますよね、寅雄さん。

大澤寅雄(Osawa, Torao/おおさわとらお)文化生態観察

大澤寅雄(Osawa, Torao/おおさわとらお)文化生態観察

株)ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室准主任研究員。共著=『これからのアートマネジメント”ソーシャル・シェア”への道』『文化からの復興 市民と震災といわきアリオスと』

※13日(土)オープニングツアーで案内人も担当しますよ。

展示作家、永武の紹介です。

永武さんは個展を中心に活動されている地元、糸島のアーティストです。

デザイナーとして広告代理店に勤務していた永さんは、33歳の時に安定した会社員生活から芸術の世界へ飛び込みました。

当時、デザインは手作業で組むことが主流な時代だったそう。

しかし、経験を重ね、時代がデジタルに移行する中で、ディレクションすることへの比重が大きくなりだした仕事に違和感を感じ、自身の内面と向き合う芸術の世界へと方向転換されたそうです。

アトリエにさりげなく糸芸のフライヤーが貼ってあります。うれしいですね~。

「アートは自分を表現するもの」そうきっぱり言い切る永さん。

また(自分の創作活動に)現代アートの感覚はない、ともおっしゃいます。

油絵の原始的な技法である、テンペラ画を中心に創作活動している永さん。

その他、廃材や流木等、道に落ちているものも作品へと昇華しています。

絵を描くのが苦しくなったらオブジェを作ってるんです、と何気なく言った言葉に自身と対峙し続ける永さんが見えたように感じました。

アトリエには、テンペラ画だけではなく、エッチング、版画、オブジェと様々な作品があり、その創作レンジの広さにも驚きます。とにかく、いつも何かを作り、手を動かし続けている永さん。

アトリエには、テンペラ画だけではなく、エッチング、版画、オブジェと様々な作品があり、その創作レンジの広さにも驚きます。とにかく、いつも何かを作り、手を動かし続けている永さん。

作りたい物が溢れてくるだけなんです、とこれまた当たり前のようにお話されます。

またご自身の創作テーマは「自然物を使うこと」と教えてくれました。

顔料と卵を混ぜて描くテンペラ画もしかり、食品トレイのような発泡スチロールを用いてエッチングしたり、台風の後は素材になる色んな物が落ちているんですよね~、と言われたり…。

発泡スチロールを使ってエッチングした作品

「素材にね、作らされています。」

身近なものを自分の一部のように創作媒体にしている永さんの作品。この言葉が、どこか詩的で憂いを湛えた永さんの作品を象徴しています。

元鍛冶屋を自身の手でリフォームしたアトリエに、これまた自身の手で真っ白く塗り固められたキャンバスなど、このアトリエ自体から、ここにあるほとんど全てのモノが永さんの手で、何かしらの手を加えて再生されている、ということに、「創作」を生業とした芸術家の凄さを感じました。

元鍛冶屋を自身の手でリフォームしたアトリエに、これまた自身の手で真っ白く塗り固められたキャンバスなど、このアトリエ自体から、ここにあるほとんど全てのモノが永さんの手で、何かしらの手を加えて再生されている、ということに、「創作」を生業とした芸術家の凄さを感じました。

未だにすすが落ちてくるんでアトリエには不向きな場所なんですけどね、そんなことも柔らかな笑顔でぼやく永さん。

今回の展示作家の中ではベテランの域に入る永さんですが、もしかすると一番、創作のエネルギーに溢れている作家かもしれません。

稲荷の山でも、とある場所に来るととても苦しく感じ、気持ちがざわつくのだと言います。

稲荷の山でも、とある場所に来るととても苦しく感じ、気持ちがざわつくのだと言います。

その場所に捨て置かれているモノ達をどうにかして作品にしてあげたい、そう感じた永さん。

名も無い、私達では見過ごしてしまうようなモノ、それを永さんが作品として命を吹き込み、稲荷の山に展示します。

とても楽しみです。

また、これまで創りためたオブジェを、室内ではない自然の中に展示する、という初の試みもされます。

オブジェ達がどのような存在感を放つのか不安と楽しみで複雑な心境だとおっしゃっていました。

永さんのオブジェそのものは自然物を用いて作られているだけに、何もない人工的な空間でこそ存在感を放つことができるもの。

しかし、自然の中だと、このオブジェ達は同化しすぎてしまうのではないか、そんな話をされていました。

作品の見所というよりも、皆さんにどう見られるのか、それを永さん自身が楽しみにしているんだそうです。

期間中、永さんを見かけたら作品のこと、アートの事、元鍛冶屋だったアトリエのこと…、色んなことをぜひ、語ってください。

永武(Ei, Takeshi/えいたけし)美術家

永武(Ei, Takeshi/えいたけし)美術家1947年熊本県人吉市生まれ。

2009年より糸島市を活動の拠点を移す。銅版画、立体、テンペラ画など様々な技法を使って作品制作を行う。

九州各地、大阪、東京などで勢力的に展覧会を行う。所蔵、西日本新聞社、安田火災美術館、北九州美術館

糸島国際芸術祭2014 糸島芸農の様々な運営業務をお手伝いいただけるボランティアサポーター「いっきさん」を募集します。あなたも糸島芸農のいっきさんとして芸術祭を盛り上げていきませんか!?

主な活動内容は

お手伝いしてくださる方には、芸農カフェの食事を提供+展覧会チケットをお渡し致します。

お手伝いしていただきたい日は2014年10月11日土曜日、及び19日日曜日になっています。

皆様と一緒に芸術祭を盛り上げていけるのを楽しみにしています!

下記のフォームよりお申込み下さいませ。

[contact-form-7 id=”2767″ title=”ボランティアスタッフ「いっきさん」を募集しています!”]

今月7月30日(水)の夜、第四回目を迎える「イナリウォーク」は、山を歩くのではなく、とことんイナリについて語りあう「イナリトーク」とさせていただきます。今回のゲストは、東京を中心に各地で演劇の本質を問う作品を生みだし続けてきた、劇作家の岸井大輔さん。

イナリサーチ、スピンオフ企画として、これまで山の中を散策するイナリウォークを開催してきましたが、今回は夏真っ盛り。

そんな時の山歩きは何かと危険なことも多いので、今回は糸島芸農の本部であり松末権久郎稲荷を祀る松崎家の敷地内にあるアートカンパニー、Studio Kuraにて「稲荷神社」にまつわる「イナリトーク」を開催する運びとなりました。

「基本が一番難しいとは、イナリにこそあてはまる。

身近な神だけど、説明しようとすると難しい。調べればぼんやり詳しくはなれるが、考える前よりつかめなくなる。

そして、イナリとは別のことがしみじみわかっていたりする。

哲学とかアートの理想のお題ということだ。

キツネに化かされ深山に迷い入るように、集まった皆さんと混乱したいと思います。」(岸井大輔)

日本各地を訪ね歩きながら、散歩や会合を「演劇」として上演してきた岸井さん。

以前から並々ならぬ「稲荷信仰」への関心があり、今回の糸島でのイナリトークのために、日本の稲荷神社の総本社である京都の伏見稲荷大社にも訪れてきたそうです。

話のお相手は、糸島芸農のメンバーで松末地区に伝わる農耕儀礼や伝承等をリサーチする「イナリサーチ」を展開してきた歴史家の有田和樹さん。

夏の夜、夕涼みをしながら、イナリの疑問や魅力を語り合いましょう。

また、今回はStudio kura の新しいレジデンスハウスオープン企画として、お泊まり会もすることが急遽決定しました。

仕事帰りで遅くなりそう・・・そんな方でも大丈夫。お泊まりできます。語り明かせます。次の日も平日だけどね!

***

余談ですが、糸芸スタッフが岸井さんに依頼した時の返信がこれまた、とても稲荷愛に溢れていましたのでこっそり載せてしまいます。

<うおー!稲荷、僕もすごーく興味のある神様です。稲荷の話をしたいです>

もしかすると夕涼みどころか、稲荷に魅せられた人達がイナリについて語り明かす白熱の夜になるかもしれませんよ。

日時:2014年7月30日(水) 19:00~ ※2時間程度

会場:Studio Kura(福岡県糸島市二丈松末586)

※一貴山駅からの送迎も可能です。申し込みの際にその旨お書き添えください。料金:800円(運営費として)

備考:当日は軽食、お飲物もご用意しております(別途料金)語り部:岸井大輔さん(劇作家)、有田和樹さん(歴史家)

聞き手:大澤寅雄さん(文化生態観察)

準備:天候や日没の具合にもよりますが松末権久郎稲荷を少し見学することがあるかもしれません。スキンガードなどの防虫対策をオススメします。また、夜になると周辺、足元が暗くなります。お気を付けてお越しください。参加申し込み、お問い合わせ先:http://www.ito-artsfarm.com/contact/

******

「“夜に何かが出るらしい”新レジデンスハウスで岸井大輔とお泊まり会」

Studio Kuraの新しいレジデンスハウスがオープンしました!その記念に、ゲストの岸井大輔さんをお迎えして「お泊まり会」を実施します。

ちなみに、この新しいレジデンスハウスに、Studio Kuraのレジデンスで来日した米国人の女性アーティストのTheresaさんが1泊したところ「夜、何かがいる音がした」とのこと。翌日から、怖くて泊まっていません。

そんなワクワクドキドキの新しいレジデンスハウスで、あなたも岸井さんと一緒に朝を迎えませんか?

日時:2014年7月30日(水) 22:00~(チェックアウトは翌朝10時まで)

参加費:無料

宿泊費:無料

準備:パジャマ、歯ブラシ、着替えなど

備考:飲食持ち込み、差し入れ大歓迎!

参加申し込み、お問い合わせ先:http://www.ito-artsfarm.com/contact/

※レジデンスハウス参考記事 → Studio kuraHP

※Teresaさん参考記事 → Studio kuraHP

***

岸井大輔 / 劇作家

岸井大輔 / 劇作家

劇作家 1970年生。人間の集団を美的にみればなんでも演劇であるという無茶な仮定のもと、散歩とか会合を演劇と言い張る芸風で20年以上劇作を続けてきた。代表作に、お散歩演劇「potalive」シリーズ、変な会議になる会議法「会/議/体」、東京に公共を演じさせる「東京の条件」などがある。近年は、日本のいろいろな地域性を、演出の違いと捉えて収集しながら、その上演を試みている。

http://www.kishiidaisuke.com

***

1980年福岡県糸島市生まれ、本名有田和樹。

九州産業大学経済学部卒業、元筑紫野市歴史博物館学芸員、近世交通史研究、郷土史の研究。

主な企画に「松末の並木展」/Studio Kura Gallery

http://yuki.fem.jp/kazukiarita/

すっかり初夏の陽気になりましたね。

今年度の糸島芸農では糸島市二丈松末地区に伝わる農耕儀礼や伝承を調査する「イナリサーチ」をメインに活動しています。

そのイナリサーチのスピンオフ企画?「イナリウォーク」を定期的に開催中です。

要は活動拠点となっている「松末権久郎稲荷」の裏山をアーティストやスペシャリスト達と歩いてみませんか?というもの。

(さらに…)